Aus der Krise lernen

Für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem

Wien, 22.09.2020 (aktualisiert am 04.02.2021)

Hamsterkäufe und gehortete Lebensmittelvorräte, Brotbackvideos, fehlende Erntearbeiter*innen, verdorbene Kartoffelberge, die zum Export bestimmt gewesen wären, beklatschte Supermarktkassierer*innen, Regionalität als Markenwert, geschlossene Gastronomiebetriebe, Infektionscluster in der Fleischverarbeitung… Das sind nur ein paar der Schlagzeilen über Lebensmittel, die uns in den vergangenen Monaten begleitet haben.

Innerhalb weniger Wochen haben sich die Folgen des Ausbruchs der Corona-Pandemie in unserem gesamten Ernährungssystem bemerkbar gemacht. Gleichzeitig ist in dieser außergewöhnlichen Situation eine Vielzahl an Missständen entlang der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln sichtbar geworden und hat es bis in die massenmediale Berichterstattung geschafft.

Die Corona-Krise hat unser Ernährungssystem vor Herausforderungen gestellt, die viele von uns direkt in ihrem Alltag zu spüren bekommen haben. Der Großteil dieser Probleme hat ihren Ursprung jedoch nicht erst in den Folgen der Pandemie. Vielmehr hat die Krise Schieflagen des Systems aufgezeigt, die bereits zuvor existiert haben – aber eben Teil der Normalität waren.

Viele haben sich gefragt, ob die Zuspitzung in der Krise ein Möglichkeitsfenster für Veränderung eröffnet und gar an den Grundfesten des Systems rüttelt. Es zeigt sich allerdings, dass es so notwendig wie bisher ist, die sichtbar gewordenen Probleme genau im Blick zu behalten und Lösungsmöglichkeiten gemeinsam zu entwickeln.

Der Ernährungsrat Wien hat daher nicht nur die Entwicklungen der letzten Monate verfolgt, sondern versteht es als seine Aufgabe, Ansätze für eine alternative Zukunft zu diskutieren. Im Fokus der aktuellen Kampagne des Ernährungsrats stehen Wissenschaftler*innen, Journalist*innen, Akteur*innen im Ernährungssystem und NGOs, die Forderungen für die zukünftige Gestaltung eines gerechten Ernährungssystems stellen oder sich für die Rechte betroffener Gruppen einsetzen.

Zahlreiche Artikel, Hintergrundberichte, Studien oder Kommentare der letzten Zeit widmen sich einzelnen Aspekten der Krise – von den ökologischen Folgen industrieller Landwirtschaft über gerechte Bodennutzung oder Arbeitsausbeutung in Produktion, Verarbeitung und Handel bis zu individuellem Konsumverhalten. In den nächsten Wochen macht sich das Redaktionsteam bestehend aus Charlotte Kottusch, Sarah Kresser, Michael Kubiena und Fiona Steinert Gedanken über Zusammenhänge dieser Fragen innerhalb des Ernährungssystems und darüber hinaus.

Wir zeigen außerdem auf, wie es anders laufen könnte – welche Wege zu einem solidarischen und gerechten Ernährungssystem führen könnten und welche Organisationen und Initiativen bereits daran arbeiten. Ihre Arbeit gilt es zu unterstützen, um unsere Versorgung und Ernährung in eine sozial und ökologisch nachhaltigere Richtung zu bewegen.

So sehr uns die letzten Wochen und Monate vor Einschränkungen und viele Menschen auch vor existenzielle Herausforderungen gestellt haben, so deutlich hat uns diese Zeit auch gezeigt, dass Veränderung nicht nur nötig, sondern auch möglich ist. Darum wollen wir euch hier in regelmäßigen Abständen zu unterschiedlichen Schwerpunkten und möglichen Lösungsansätzen auf dem Laufenden halten!

Krisenfester Boden

Fiona Steinert, 24.09.2020

Wir beginnen da, wo der Lauf vieler unserer Lebensmittel seinen Anfang nimmt: beim Boden für den Anbau von Lebens- und Futtermitteln. Die Industrialisierung der Landwirtschaft hat in den vergangenen 70 Jahren einschneidende Auswirkungen auf die Ressource Boden genommen. Dazu kommen Urbanisierungsprozesse und Bevölkerungswachstum in Kombination mit einer steigenden Nachfrage nach Fleisch und tierischen Produkten einerseits und rasanter Bodenversiegelung andererseits, die allesamt gravierende Umweltauswirkungen nach sich ziehen.

Zunehmend leben sowohl Menschen in Mega-Cities als auch Tiere in der Massentierhaltung auf engstem Raum zusammen. Gleichzeitig rücken durch Verstädterung und massive Rodungen für den industriellen Anbau beispielsweise von Soja oder Palmöl die Lebensräume von Menschen und Wildtieren immer näher zusammen.

Unter diesen Bedingungen ist die Ausbreitung von Krankheiten vorprogrammiert und wird in der Tierhaltung zumeist mit der prophylaktischen Verabreichung von Antibiotika und anderen Medikamenten bekämpft – wiederum mit schwerwiegenden Folgen. Und auch die Übertragung von Viren auf Menschen ist so zunehmend wahrscheinlich.

Der Biologe Rob Wallace hat schon 2016 in seinem Buch "Big Farms Make Big Flu" auf die Zusammenhänge zwischen Agrarindustrie und der Verbreitung von Viren aufmerksam gemacht. Die Wissenschaftlerin Kate Jones bezeichnet den starken Anstieg der von Tieren übertragenen Krankheiten als versteckte Kosten des wirtschaftlichen Wachstums und warnt vor weiterer Zerstörung der Habitate. Umgekehrt tragen Landschaften, die reich an Biodiversität sind, durch angepasste Sorten und resiliente Ökosysteme dazu bei, die Weltbevölkerung auch in Zeiten des Klimawandels und anderer Krisen zu ernähren.

Links:

Fiona Steinert, 28.09.2020

Organisationen wie FIAN oder Via Campesina befassen sich seit vielen Jahren mit dem Zusammenhang von Menschenrechten und globalen Strukturen der Agrarwirtschaft. Die Ressource Boden, wer sie besitzt und wie sie bearbeitet wird, spielen dabei eine zentrale Rolle. Mit der Globalisierung und Finanzialisierung des Lebensmittelsektors externalisiert der Norden Flächen zum Anbau von Grundnahrungsmitteln zunehmend in den Süden. Vielfach findet diese Auslagerung auf dem Boden von indigener Bevölkerung und Kleinbäuer*innen statt, der zuvor das wirtschaftliche Überleben und die Versorgung der lokalen Bevölkerung sichergestellt hat.

Aber auch in Europa selbst findet ein Wachstum großer Betriebe auf Kosten von kleinstrukturierter Landwirtschaft statt. Immer weniger industrielle Großbetriebe besitzen einen immer größeren Anteil an landwirtschaftlichen Flächen. Diese Tendenz wird von der EU-Agrarpolitik auch noch weiter befördert, indem Subventionen in Bezug auf Flächen statt anhand der Qualität der Produkte oder der Umweltverträglichkeit der Produktion ausgeschüttet werden.

Statt der Konzentration auf einige wenige marktbestimmende Akteure würde die Diversifizierung von Flächen Ernährungssicherheit gerade in Krisenzeiten erhöhen. Kleinteilige Strukturen sind in der Regel außerdem ein Garant für die Erhaltung von Biodiversität als Grundlage eines resilienten Ökosystems.

Die Abhängigkeit der Lebensmittelproduktion von multinationalen Konzernen und dem Geschehen am Weltmarkt zeigt seine Auswirkungen in der Corona Krise im Norden wie im Süden. Daher prognostiziert OXFAM einen radikalen, weltweiten Anstieg von Hunger im Jahr 2020.

Links:

- UN-Erklärung über die Rechte von Kleinbäuer*innen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen

- FIAN-Positionspapier zum Menschenrecht auf Land [Human Right to Land - Position Paper]

- Film „Landraub – Die globale Jagd nach Ackerland“

- OXFAM – The Hunger Virus: How COVID-19 Is Fuelling Hunger in a Hungry World

Fiona Steinert, 02.10.2020

Vom internationalen Kontext zurück zum lokalen Boden: Zwischen 1990 und 2016 sind in Wien laut Agrar Atlas 2019 30% der land- und forstwirtschaftlichen Fläche umgewidmet worden. Diese Umwidmungen werfen Fragen zu städtischen Lebensmittel-Versorgungsstrukturen auf. Und sie deuten auf steigende Bodenversiegelung hin, die entsprechend negative Auswirkungen auf Wasserhaushalt, Klima (Stichwort Urban Heat Islands), Ökosysteme und verfügbare Grünräume in der Stadt hat.

Neben den ökologischen Auswirkungen haben Grünräume in der Stadt eine wesentliche soziale Funktion. Sie bedeuten Krisenresilienz durch die Möglichkeit zur partiellen Selbstversorgung. Wie wichtig solche Freiräume besonders in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte und geringer Wohnfläche pro Bewohner*in sind, hat sich in den Zeiten des Lockdowns deutlich gezeigt.

Auch wie ungleich verteilt das „Grün“ der „grünsten Stadt der Welt“ ist, wurde unter diesen Umständen besonders deutlich: Durch die extrem dichte Bebauung in den inneren Bezirken und den Gegenden mit besonders hohem migrantischen Bevölkerungsanteil rund um den Gürtel, hat die Mehrheit der Menschen, die dort leben, kaum direkten Zugang zu Grünraum. „Kühle den Villen, Hitze den Zinshäusern“ kritisiert daher ein Artikel im mosaik-blog die aktuelle Planung der Stadt, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2025 in Wien 10.000 neue Straßenbäume zu pflanzen. Der Ansatz scheint in Relation gesetzt ungenügend: Wien müsste über 100.000 neue Straßenbäume pflanzen, um auf die Straßenbaumdichte Berlins zu kommen.

Die Verfügbarkeit von Flächen, die Eigenanbau, Community Garden Projekte und ähnliches ermöglichen, stellt daher eine zentrale Forderung dar, an deren Umsetzung der Arbeitskreis Urbane Landwirtschaft und Stadtentwicklung des Ernährungsrat Wien arbeitet. Organisationen wie gartenpolylog leisten hier wesentliche Arbeit bei der Unterstützung der Selbstorganisation von gärtnernden Menschen in der Stadt.

Grünflächen auch in Wohngegenden müssten als Potential für die Essbare Stadt mitgedacht und -geplant werden. Flächen zur Nah- und Selbstversorgung sowie Erholung in der Stadt sollten nach dem Prinzip der Allmende als urbane Gemeingüter (genauso wie Verkehrsinfrastruktur, Wasser, Bildung etc.) definiert sein. Außerdem könnte urbane Landwirtschaft als Musterbeispiel für das Zusammendenken von Leitbildern zum Grünraum und Fachkonzepten zur Produktiven Stadt dienen.

An unterschiedlichen Orten in Wien engagieren sich derzeit Initiativen für den Erhalt von Grünflächen oder die Schaffung von Freiräumen: So z.B. rund um die Bebauung und das Verschwinden der landwirtschaftlichen Nutzung im Donaufeld. Im Westbahnareal, das als Teil des Wiental-Grünkeils künftig der Westbahnpark werden könnte. Oder in Rothneusiedl, wo der Zukunftshof versucht, landwirtschaftliche Produktion in einem zukünftigen Stadtentwicklungsgebiet zu sichern. Grünraum und Nahversorgung sind nicht nur – aber besonders – in Situationen, wie sie durch die Pandemie oder ähnliche Krisen hervorgerufen werden, von enormer Relevanz für physische und psychische Bedürfnisse einer Großstadtbevölkerung und bieten das Potential für sozialen Zusammenhalt und Selbstbestimmung.

Links:

- Forderung - Positionspapier Urbane Landwirtschaft und Stadtentwicklung

- Land schafft Leben

- Hagelversicherung zur Bodenversiegelung

- Diskussion der IG Architektur zum Thema urbane Freiräume und Corona

- Die Beispielprojekte Westbahnpark, Donaufeld und Zukunftshof werden am 16. Oktober bei einer Diskussion im Rahmen des urbanize-Festivals diskutiert.

Existenzen in der Krise

Fiona Steinert, 09.10.2020

Die landwirtschaftliche Produktion ist wesentlich von Arbeitskräften aus dem Ausland abhängig. Das haben uns die geschlossenen Grenzen während des Lockdowns im Frühjahr vor Augen geführt. Dass der mit den Grenzschließungen entstandene Arbeitskräftemangel ganz direkt mit den vorherrschenden miserablen Arbeitsbedingungen in der Erntearbeit, aber z.B. auch der Fleischverarbeitung zu tun hat, wurde dabei ebenso deutlich. Denn auf Mindestlöhne von rund 7 Euro, wenn diese überhaupt ausgezahlt werden, Arbeitswochen von bis zu 100 Stunden, fehlende Anmeldungen zur Sozialversicherung und ähnliche Missstände lassen sich nur Menschen ein, die anderswo noch schlechteren Bedingungen ausgesetzt sind. Zwar gab es auf die eilig ins Leben gerufenen Plattformen zur Arbeitskräftevermittlung in der Landwirtschaft großen Rückhall aus der Bevölkerung. Doch sahen sich Bäuer*innen bei den Arbeitswilligen entweder mit verklärten Vorstellungen von den körperlichen Anforderungen landwirtschaftlicher Arbeit konfrontiert oder etwa mit konkreten Forderungen zu Arbeitszeiten. Interessant zu verfolgen war dabei, wie im politischen Diskurs innerhalb kurzer Zeit so aus ausländischen Ernte“helfer*innen“ qualifizierte Facharbeitskräfte wurden. Diese neue Wertschätzung könnte sich materialisieren, indem sie sich in den Kollektivvertragsverhandlungen vor der nächsten Erntesaison niederschlägt.

Konventionelle Massenproduktion ist von der Preispolitik von Supermarktketten abhängig und muss mit Produkten konkurrieren, die u.a. aufgrund noch geringerer Entlohnung in anderen Ländern billiger als einheimisches Gemüse auf den Markt kommen. Damit werden in der Regel die niedrigen Löhne für Erntearbeiter*innen hierzulande argumentiert.

Arbeitsausbeutung ist damit nicht ein Problem einzelner sogenannter „schwarzer Schafe“, sondern Bestandteil des Systems, auf dem die konventionelle, auf Masse ausgerichtete Lebensmittelproduktion beruht. Ungleichheit ist die Voraussetzung, dass wir Lebensmittel zu Billigpreisen im Supermarkt kaufen können. Angemessene Löhne, besserer legaler Zugang zum Arbeitsmarkt für ausländische Arbeitskräfte und die Absicherung von Erntearbeiter*innen würden Mechanismen der Ausbeutbarkeit aufheben und damit menschenwürdigere Arbeitsbedingungen in der landwirtschaftlichen Produktion ermöglichen. Eine höhere Wertschätzung von Lebensmitteln bedeutet auch entsprechende Anerkennung der damit verbundenen Arbeit.

Die Maßnahmen infolge des Pandemieausbruchs haben uns kurzfristig ahnen lassen, dass unser System der Nahrungsmittelversorgung fragil ist. Und dass wir unsere existentiellsten Bedürfnisse nicht den Spielregeln des Marktes überlassen dürfen, die auf Profitinteressen und Ausbeutung beruhen.

Links:

Fiona Steinert, 17.10.2020

Von der Landwirtschaft zu leben, zeigt sich in konventionellem Betrieb schon länger als ein prekäres Unterfangen. Dies betrifft sowohl die dort Beschäftigten – in der saisonalen Arbeit hierzulande vielfach Migrant*innen aus Osteuropa und der Ukraine – wie auch die Eigentümer*innen oder Pächter*innen von landwirtschaftlichen Betrieben.

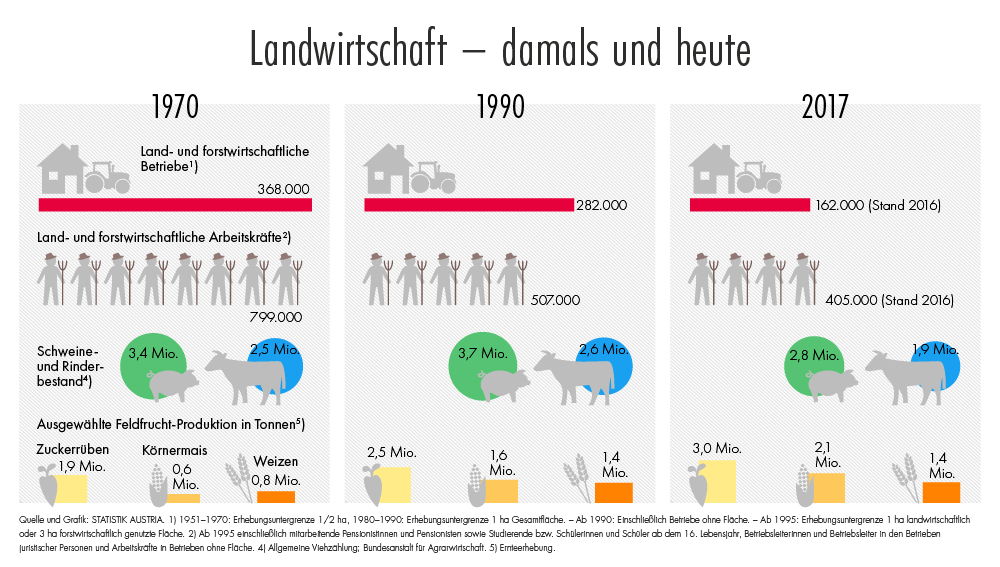

Aufgrund der niedrigen Abnahmepreise für Lebensmittel sind sie zu ständiger Vergrößerung und entsprechenden Investitionen gezwungen. Um diese Investitionen abdecken zu können, müssen die Ertragsmengen gesteigert werden, was wiederum ein Wachstum der Betriebe erfordert. Ein Teufelskreis, der mit den Schlagworten „Wachsen oder Weichen“ als Tendenz in die Entwicklung der Landwirtschaft der vergangenen Jahrzehnte eingegangen ist: Immer weniger industrielle Großbetriebe besitzen einen immer größeren Anteil an landwirtschaftlichen Flächen. Olivier de Schutter, ehemaliger UNO Spezialberichterstatter für das Recht auf Nahrung, spricht von einem Verlust von 2/3 der landwirtschaftlichen Betriebe in Europa in den vergangenen 30 Jahren. In Österreich sind laut Agrarstrukturerhebung der Statistik Austria zwischen 1990 und 2016 über 40% der Betriebe (das sind gesamt knapp 120.000) verschwunden.

Die Verdrängung kleinstrukturierter Landwirtschaft führt auch zu einem gravierenden Verlust an Arbeitsplätzen. Denn die Anzahl von Beschäftigten pro Hektar nimmt mit zunehmender Größe aufgrund von Mechanisierung und dem vermehrten Einsatz von Technologien tendenziell ab. Nach Angaben der Statistik Austria ist die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte in Österreich von 1950 bis 2016 von ca. 1,6 Mio auf ein Viertel davon, rund 400.000 Menschen, gesunken. Solange die Agrarförderpolitik auf EU- und nationaler Ebene weiter auf Quantität ausgerichtet ist, also pro Hektar oder Tier erfolgt, wird sie nicht zur Absicherung von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft beitragen können.

Zudem bedeutet die Konzentration von Flächen in den Händen von Großbetrieben Abhängigkeit von einigen wenigen, marktbestimmenden Akteur*innen. Und solche Abhängigkeiten erweisen sich in Krisenzeiten als fatal, wenn Grenzen plötzlich für Arbeitskräfte gesperrt und Transportwege abgeschnitten sind oder nationale Interessen dazu führen, dass Lebensmittel nicht mehr auf den Weltmarkt gelangen.

Die während des Corona-Lockdowns vielerorts neu entdeckte Sehnsucht nach Produkten von dem Bauern oder der Bäuerin "von nebenan" steht in scharfem Kontrast zur Realität von Monokulturen und industriellen Tierzuchtbetrieben. Eine Diversifizierung in der landwirtschaftlichen Produktion und die Förderung kleinerer Betriebsstrukturen, wie sie in Österreich ja auch noch existieren, würde Ernährungssicherheit auch in Krisen dagegen erhöhen.

Zunehmend etablieren sich aber auch wieder andere Formen der Landwirtschaft – kleinteilig und auf Qualität ausgerichtet. Im Modell Solidarischer Landwirtschaft, auch unter dem englischsprachigen Begriff Community Supported Agriculture (CSA) bekannt, stehen die Produzent*innen in direkter Beziehung mit ihren Abnehmer*innen. Hier unterstützen die Konsument*innen die Existenz von Bäuer*innen durch den Erwerb von Ernteanteilen und beteiligen sich zeitweise an der Arbeit. Und Initiativen wie das Netzwerk Existenzgründung in der Landwirtschaft, das außerfamiliäre Hofübergaben unterstützt, helfen neue Ansätze in der Landwirtschaft zu verwirklichen und dabei bestehende Betriebe zu erhalten.

Die Absicherung von Menschen, die in der Landwirtschaft leben und arbeiten – seien es Landwirt*innen oder Landarbeiter*innen – muss umfassend erfolgen. Dazu bräuchte es in einer nachhaltigen Förderpolitik neben finanziellen Maßnahmen auch die Wahrung von Sozialstandards, wie sie in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU derzeit fehlen. Immerhin nimmt aber die im Mai 2020 von der Europäischen Kommission veröffentlichte Farm to Fork-Strategie auf die Anerkennung der Europäischen Säule sozialer Rechte Bezug. Das gibt immerhin einen Ausblick auf eine mögliche Wende im Umgang mit landwirtschaftlicher Arbeit.

Links:

Regionalität

Charlotte Kottusch, 29.10.2020

„Aus der Region“ ist nicht erst seit der Corona-Pandemie eine beliebte Produkt-Kennzeichnung von Lebensmitteln – und oft automatisch mit hochwertiger Qualität und Nachhaltigkeit assoziiert. Der Handel hat dies längst erkannt und bewirbt heimische Produkte mit Bildern vom glücklichen Schwein. Zusätzlich zur „Regionalität“, die sich einige Konsum-Bewusste damit leisten, hat die Corona-Krise den Blick verstärkt auf die Versorgungssicherheit in Österreich gelenkt. Die österreichische Regierung äußerte beim Regionalitätsgipfel im Mai 2020 das Bestreben, den Selbstversorgungsgrad bei kritischen Produktgruppen zu erhöhen, um die Versorgung krisensicherer zu machen.

Wie der Ernährungsrat Wien in einem Kommentar zum Regionalitätsgipfel bereits kritisiert, ist es mit Regionalität allein aber nicht getan. „Regional“ ist nicht per se ein Qualitätsmerkmal: Ausbeutung von Arbeiter*innen passiert auch direkt vor unserer Tür, wie durch die Krise verstärkt sichtbar wurde (siehe Blogabschnitt zu Arbeit und Ausbeutung). Eine bestimmte Herkunft wird erst dann zu einem spezifischen Güte-Kriterium, wenn Herkunftsangaben an konkrete Herstellungs- oder Handelskriterien geknüpft werden – etwa im Zuge von Kennzeichnungssystemen. Hinzu kommt die dehnbare Auslegung des Begriffes „Region“, die zumeist mit nationalen Grenzen gleichgesetzt und damit mit der Region nur noch mäßig viel zu tun hat.

Dennoch, vor allem zu Beginn der Corona-Krise bekamen viele Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben leere Supermarkt-Regale zu Gesicht, worauf alte Überlebensinstinkte und konsumgetriebene Überreaktionen das Hamstern von Lebensmitteln veranlassten. Für Viele wurde dadurch die Bedeutung einer lokal erreichbaren und direkt zugänglichen Lebensmittel-Erzeugung spürbar. Besonders Biobäuer*innen, die ihre Erzeugnisse wöchentlich mit Gemüsekisten ausbringen, aber auch konventionelle Hofläden verzeichneten daraufhin einen Zustrom neuer Kund*innen.

Der Adamah Biohof, der seine Kund*innen in Wien seit 2001 mit Bio-Kistln versorgt, hat diese Zunahme ebenfalls beobachten können. Mit Beginn der Pandemie verzeichnet Adamah einen Anstieg der Kistlbezieher*nnen um ca. 50%, von denen die meisten geblieben sind. Jetzt beliefert Adamah pro Woche insgesamt um die 7.000 Menschen in und um Wien – „ohne Corona-Ansturm hätten wir rund 40% weniger Kund*innen“, meint Christian Zoubek, der sich vor allem um den Verkauf im Betrieb und die Kund*innen kümmert.

Eine ähnlich langfristige Steigerung verzeichnen auch kleinere Anbieter wie der "Bioigel", der in Wien seit 2014 Gemüse aus der Region ausbringt. Die rasche Abo-Verdoppelung stellte den Betrieb vor organisatorische Herausforderungen, darunter die Aufstockung des Personals, die Einhaltung verstärkter Hygiene-Maßnahmen und die Unsicherheit bei Ansteckungsgefahr wegen unklarer Vorgaben. Dafür blieb der Bioigel von anderen Auswirkungen der Pandemie wiederum verschont, wie der Kommunikationsverantwortliche Philip Brandenstein schildert: "Wir arbeiten mit regionalen Biobetrieben zusammen, von den Lieferengpässen durch die Grenzschließungen waren wir deshalb nicht betroffen. Regional einzukaufen ist krisensicherer, das hat uns die Situation im Frühling deutlich gezeigt."

Auch bei den SOLAWIs macht sich das bemerkbar. Sara Schaupp, Mitglied der Solidarischen Landwirtschaft Ouvertura bei Moosbrunn in Niederösterreich hat den Eindruck, dass „Wertschätzung und Verständnis für das, was wir [Ouvertura] tun, mehr geworden ist. Das Erleben einer krisenhaften Phase im System, das eine*n umgibt, lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was man unbedingt zum Leben braucht und zeigt die Notwendigkeit von Alternativen auf.“ Dennoch bringe die Pandemie auch negative Auswirkungen für ihre Arbeit mit sich, so ist „die größte Herausforderung […] wohl, das lebendige soziale Zusammensein, das für uns in der SOLAWI sehr wichtig ist, auch mit social distancing zu erhalten“ – und damit das wesentliche Merkmal der Solidarischen Landwirtschaft, die sich der Produzent*innen-Konsument*innen Trennung entgegensetzt, zu bewahren.

Zu hoffen bleibt nun, dass die Tendenz der Bevorzugung regionaler Produkte die Corona-Pandemie überdauert und eine verstärkte Versorgung mit regionalen und unter fairen Bedingungen produzierten Lebensmitteln zunimmt. Denn neben Lieferengpässen, denen durch regionale Produktion entgegengewirkt werden könnte, spielt auch die damit einhergehende Schwankung der Lebensmittelpreise eine wichtige Rolle. In Deutschland waren bereits im Frühsommer Blumenkohl und Brokkoli rund ein Drittel teurer als noch vor einem Jahr – Zucchini kosteten sogar das Doppelte. In einem kommenden Blogeintrag wird dieser Umstand auch für Österreich genauer beleuchtet.

Die Vorteile von regionaler Versorgung, die sozialen und ökologischen Herstellungs- und Handelsbedingungen folgt, sind nicht von der Hand zu weisen. Möglicherweise führt die Corona-Krise hier zu einem Umdenken: Würden unsere Lebensmittel wieder hauptsächlich dort wachsen, wo sie konsumiert werden, könnten wir zum einen Kohlendioxid durch den Transport einsparen. Zum anderen fördern regionale Produkte eine saisonale Ernährung, wodurch sich die Emissionen beheizter Glashäuser reduzieren. Und schließlich, werfen Konsument*innen, die regelmäßig lokal erzeugtes Gemüse kaufen, bis zu 90% weniger Lebensmittel weg, wie eine Studie zu Italien zeigt. Daraus ergibt sich wiederum ein indirektes Klimawandel-Minderungspotenzial. Außerdem kann regionale Produktion ländliche Gebiete mit lokalen Jobs wiederbeleben.

Es braucht die Bereitschaft der Politik, entsprechende Maßnahmen einzuleiten und konsequent umzusetzen sowie die Bereitschaft von Konsument*innen, gezielt regional einzukaufen – auch nach der Corona-Pandemie.

Links:

- Bayern24 Newsletter über Lehren aus Corona: Braucht Bayern mehr Bio-Gemüse?

- Deutschlandfunk Hintergrund: Regional und saisonal. Wie sich Lebensmittelversorgung durch Corona verändert

- Setti, Marco, Luca Falasconi, Andrea Segrè, Ilaria Cusano, and Matteo Vittuari. 2016. “Italian Consumers’ Income and Food Waste Behavior.” British Food Journal 118 (7): 1731–46. https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2015-0427.

- Theurl, Michaela Clarissa, Helmut Haberl, Karl-Heinz Erb, and Thomas Lindenthal. 2014. “Contrasted Greenhouse Gas Emissions from Local versus Long-Range Tomato Production.” Agronomy for Sustainable Development 34 (3): 593–602. https://doi.org/10.1007/s13593-013-0171-8.

- Kommentar des Ernährungsrat Wien zum österreichischen Regionalitätsgipfel im Mai 2020

Charlotte Kottusch, 17.11.2020

Status Quo: In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach regional erzeugten Lebensmitteln gestiegen, durch die Corona-Pandemie hat sie noch weiter zugenommen. Dieser Trend kann als Folge einer Marketingstrategie, aber auch als Zeichen eines sich wandelnden Ernährungsbewusstseins gedeutet werden. Aber wie weit könnte die Nachfrage nach regionalen Produkten noch zunehmen, bis sie das Angebot übersteigt? Wie gut können wir uns in Wien oder in Österreich selbst mit Lebensmitteln aus dem (Um)Land versorgen?

Die Gemüse-Versorgungssituation für Wien und Umland hat schon 2017 die SUM Food Studie genauer unter die Lupe genommen: Ein wichtiges Ergebnis war hier, dass Wien und sein Umland den Bedarf an Gemüse zwar mengenmäßig aus der Region decken können und bei einigen Sorten (wie u.a. Karotten, Kraut und Zwiebel) sogar Überschüsse produzieren. Trotzdem ist die Stadt von Importen abhängig, da bestimmte Gemüsesorten (u.a. Champignons, Karfiol, Paprika, Paradeiser, Rote Rüben, Salat und Zucchini) nicht ausreichend erzeugt werden. Hinzu kommt, dass die Deckung des Bedarfs nicht gegeben wäre, würde die empfohlene Menge von Gemüse entsprechend der österreichischen Ernährungspyramide verzehrt werden. Dadurch entstünde ein zusätzlicher Bedarf von 20.000 Tonnen Gemüse pro Jahr.

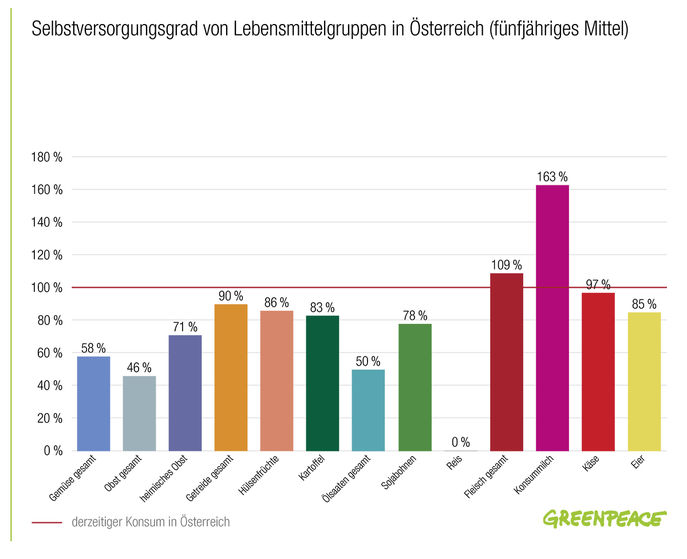

Wie es mit der Selbstversorgung für ganz Österreich bestellt ist, hat sich erst im Juli dieses Jahres eine neue Studie von Greenpeace angeschaut: Den Eigenbedarf an Gemüse deckt Österreich derzeit nur zu 58 %, beim Obst (dabei ist nur jenes gemeint, das auch hierzulande wachsen könnte) sind es 71 %. Im Vergleich zeigt ein Blick über die nationalen Grenzen, dass in Deutschland rund 60 % des Obst- und Gemüsebedarfs aus dem Ausland importiert werden.

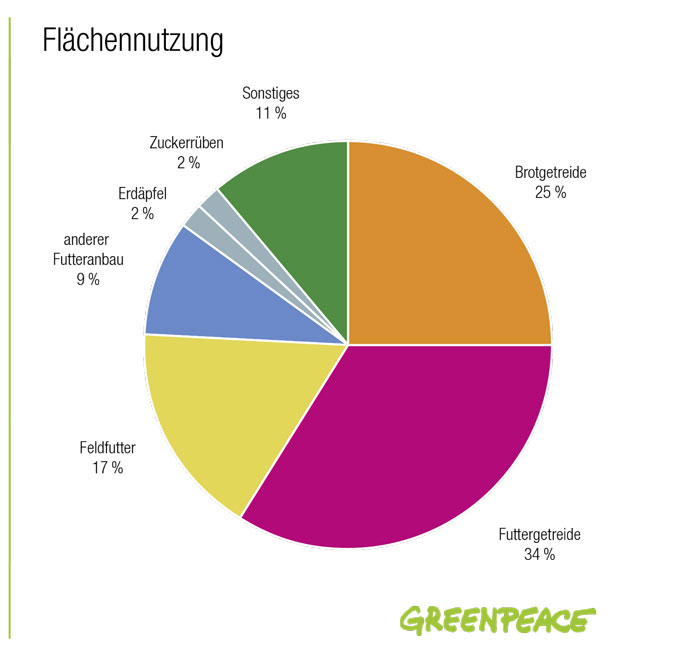

Viele der in Österreich importierten Gemüse- und Obstsorten, wie Paradeiser (Selbstversorgungsgrad: 20%) oder Marillen (Selbstversorgungsgrad: 40%), sind dabei Pflanzen, die sich für den regionalen Anbau gut eignen. Die Studie fragt daher zurecht: Was steht einer höheren Versorgung mit gesundem Obst, Gemüse und anderen pflanzlichen Lebensmitteln aus Österreich im Weg? Ein wesentlicher Grund sind die Überproduktion und der Überkonsum von Fleisch und tierischen Produkten und die dafür erforderliche, enorme Flächennutzung für den Tierfutteranbau. Mit rund 500 Gramm pro Woche bei Frauen und gut 1000 Gramm bei Männern liegt der Fleischkonsum hierzulande weit oberhalb der empfohlenen Menge von 300 bis 450 Gramm. Dieses Ernährungsverhalten birgt ein beachtliches Gesundheitsrisiko (ORF Science 2020). Anders als bei vielen Obst- und Gemüsesorten ist die Selbstversorgung mit Fleisch laut dem Greenpeace-Bericht mehr als gedeckt: zu 109 % bei aktuellem Konsumbedarf (bei der jährlichen Rind- und Kalbfleischproduktion ist es sogar ein Selbstversorgungsgrad von mehr als 140 %) und zu ganzen 300 % der erforderlichen Menge bei gesunder Ernährung.

Bei einer Umwidmung der Landnutzung vom Tierfutteranbau zum Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln für den Menschen wäre es möglich, auf den vorhandenen Flächen ausreichend pflanzliche Lebensmittel für die Bevölkerung Österreichs zu produzieren.

Dass Selbstversorgung ohnehin ein relativer Begriff ist, zeigt sich bereits beim Flächenverbrauch. In der Fleischproduktion sind es z.B. Flächen im Ausland für die Futtermittelproduktion, die in die Berechnung einfließen müssten. Dazu kommen aber weitere Gründe, warum sich Österreich im Rahmen des derzeitigen Produktions- und Konsumsystems nicht eigenständig ernähren könnte. So ist die Landwirtschaft hierzulande von Mineraldünger sowie synthetischen Pflanzenschutzmittel-Zutaten aus dem Ausland (besonders China und Indien) abhängig. Außerdem gibt es weder österreichische Traktoren noch – wie bereits im vorausgegangenen Blogeintrag thematisiert wurde – ausreichend heimische Erntehelfer*innen. Das entlarvt die Vorstellung, dass Österreichs Landwirtschaft ohne tiefgreifende Veränderung autark und von internationalen Warenströmen und globaler Arbeitsteilung unabhängig betrieben werden könnte, als Illusion (Addendum 2020).

Die Greenpeace Studie schlussfolgert, dass für eine gezielte Steigerung der Selbstversorgung in Österreich der Ausbau der Produktion pflanzlicher Lebensmittel forciert werden muss. Das bedeutet, dass Ackerflächen, auf denen derzeit Futtermittel angebaut werden, vermehrt für die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln direkt für Menschen zur Verfügung stehen müssen. Dafür ist wiederum eine Reduktion des Fleischkonsums in Österreich erforderlich.

Mehr Regionalität als Konsequenz aus der Coronakrise? Es gilt zu verhindern, dass es einfach zurück zu den gewohnten Zuständen geht. Gleichzeitig sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Regionalität nicht alleine und per se ein erstrebenswerter Zustand ist, wie wir in unserer Stellungnahme „Regionalität ist nicht genug“ bereits beschrieben haben.

Links:

- Greenpeace: Mythos Eigenversorgung, Juni 2020

- Addendum: Die Illusion von der Selbstversorgung, April 2020

- Umweltbundesamt: SUM-FOOD: Regionale Lebensmittelpfade am Beispiel der Stadt Wien für die Produktgruppe Gemüse, 2017

- Zhong, Victor W. et al.: Associations of Processed Meat, Unprocessed Red Meat, Poultry, or Fish Intake with Incident Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality, Februar 2020

- ORF Science: Gesundheitsrisiko durch Steak und Salami, August 2020

- Versorgungsbilanzen Statistik Austria August 2020

Auf dem Weg ins Verkaufsregal

Michael Kubiena, 26.11.2020

In früheren Beiträgen unserer Blogreihe haben wir uns u.a. mit den dramatischen Auswirkungen niedriger Lebensmittelpreise für die in der landwirtschaftlichen Produktion tätigen Menschen auseinandergesetzt. Nun wollen wir den Fragen nachgehen, wie und von wem Preise entlang der Lebensmittelkette bestimmt werden und warum Fairness, Transparenz und Vorhersehbarkeit in der Preisbildung gerade in Krisenzeiten von besonderer Bedeutung sind.

Starke Preisschwankungen entlang der Wertschöpfungskette können darauf hindeuten, dass etwas im Ernährungssystem aus dem Lot geraten ist: Hürden in der Lieferkette, gesteigerte Nachfrage durch „Hamsterkäufe“ oder makro-ökonomische Einflüsse können Faktoren in der Preisbildung sein. Laut aktuellem Preismonitor der Arbeiterkammer, der die Monate seit Krisenbeginn untersucht, liegen die Teuerungsraten bei Lebensmitteln unter jenen der Drogerieprodukte und sind je nach Supermarktkette und Preissegment verschieden. Aufgrund ihrer angespannten wirtschaftlichen Lage zeigen sich viele Haushalte jedoch zu Recht besorgt: Bleiben die Preise weiterhin relativ stabil oder müssen Konsument*innen mit stärkeren Schwankungen rechnen?

Zu niedrige bzw. weiter sinkende Erzeugerpreise drücken in Folge das Lohnniveau, verschlechtern Arbeits- und Herstellungsbedingungen, bedrohen die Existenz von bäuerlichen Betrieben und Flächen und untergraben den Umwelt-, Klima- und Artenschutz (siehe auch: Positionspapier "Für mehr Fairness im Lebensmittelhandel").

Lebensmittelpreise spielen natürlich eine zentrale Rolle bei Konsum- und damit bei Ernährungsentscheidungen. Insbesondere bei frischen, gesunden und nahrhaften Lebensmitteln führen steigende Preise dazu, dass weniger einkommensstarke Haushalte auf diese verzichten müssen und sie durch billigere, qualitativ minderwertige (oft hoch-verarbeitete) Produkte ersetzt werden. Damit sinken Gesamtqualität der individuellen Ernährung und auch menschliche Abwehrkräfte – keine guten Aussichten in Zeiten einer globalen Gesundheitskrise.

Ein faires, nachhaltiges, stabiles und damit auch resilientes Ernährungssystem wäre folglich jenes, das einerseits den Produzent*innen gerechte Preise für ihren Ressourceneinsatz (Arbeit, Boden, Wissen etc.) und ihre Produkte bietet. Andererseits ermöglicht es den Konsument*innen Zugang zu gutem – d.h. frischem, nahrhaftem und gesundem – Essen zu leistbaren Preisen.

Preise werden aber weder von Produzent*innen noch Konsument*innen bestimmt; ihr Einfluss auf und Einblick in die Preisgestaltung ist gering, wie Wirtschaftsredakteurin Verena Kainrath im Standard aufzeigt:

„Die Preispolitik des Handels zählt zu den intimsten Geheimnissen der Wirtschaft. Kaum einer hat Einblick in die Kostenkalkulation entlang der komplexen Wertschöpfungsketten.“

In Österreich sind Präsenz und Dominanz der Supermärkte, v.a. der drei größten Ketten (Rewe, Spar, Hofer), enorm. Die Preise im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel liegen deutlich über dem europäischen Durchschnitt, wovon allerdings geschickt abgelenkt wird: etwa durch die Flut an Sonderangeboten und „Dauertiefstpreisaktionen“, insbesondere auf Fleisch oder Produkte des täglichen Bedarfs.

Die hohen Preise von biologischen oder nachhaltigen Produkten spiegeln nur teilweise den höheren Aufwand ihrer Herstellungsstandards wider. Statt bei den Produzent*innen anzukommen, werden die Gewinnspannen vielmehr in Markenbildung, Marketing- und Zertifizierungskampagnen oder in weitere Filialexpansionen gesteckt.

Zudem macht die asymmetrische Marktmacht der großen Supermarktketten Lieferant*innen nicht nur zu Leidtragenden der knallharten Preis- und Lieferkonditionen des Handels sondern zwingt sie auch zur Kompliz*innenschaft bei Preisabsprachen. Saftige Bußgelder als Konsequenz, freiwillig oder kartellgerichtlich (im Fall von Rewe oder Spar) erzwungen, erscheinen also nicht ausreichend abschreckend.

![]()

Nichtsdestotrotz gibt es einige richtungsweisende Ansätze und Forderungen, das Thema der Preispolitik nicht ausschließlich und kampflos dem dominanten Lebensmitteleinzelhandel zu überlassen.

Ein breites, grenzüberschreitendes, zivilgesellschaftliches Bündnis, dem auch der Ernährungsrat Wien angehört, fordert die Umsetzung der EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken als zentrales Instrument gegen die desaströse Billigpreispolitik im Lebensmittelhandel. Forderungen des Bündnisses sind ein Verbot von Dumpingpreisen, die Einrichtung einer Preisbeobachtungs- sowie einer Ombudsstelle.

Auch der Ernährungsrat Wien selbst fordert in seinem Positionspapier Gesundheit und soziale Gerechtigkeit, dass „die Leistbarkeit von gesunden Lebensmitteln nie auf Kosten der Erzeuger*innen gehen darf. […] Die wahren Kosten nicht nachhaltiger, ungesunder Lebensmittel sollen sichtbar gemacht und eingepreist werden. Durch gezielte Förderung sollen mehr leistbare, nachhaltig produzierte Lebensmittel im Einzelhandel, auf Märkten und auf anderen, direkten Vertriebswegen angeboten werden. Potenzielle Mehrkosten müssen durch Regionalität, Saisonalität, Abfallvermeidungsstrategien aber auch durch veränderte Konsumstrategien ausgeglichen werden.“

Die Expert*innen von IPES-Food (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems) bemängeln die Entkoppelung von Angebots- und Bedarfsseite: EU-weit stehen einem Versorgungsüberangebot an billigen, hochverarbeiteten Lebensmitteln fehlende Anreize für die Erzeugung von hochwertigem Obst und Gemüse gegenüber. Doch statt hier entgegenzusteuern, wird diese Entwicklung im Rahmen der aktuellen "Reform" der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wohl weiterhin verstärkt.

Es lässt sich schon erahnen, dass es in der Frage der nachhaltigen, fairen Preisgestaltung von Lebensmitteln keine einfachen Antworten gibt. Preise für Lebensmittel sind in unserem derzeitigen Ernährungssystem eine abstrakte Größe, die wenig mit dem tatsächlichen Wert und Aufwand in der Produktion zu tun hat. Um diesem Missstand zu beheben, sind direktere und transparentere Beziehungen zwischen Produzent*innen und Konsument*innen auf Basis lokaler Wertschöpfungsketten ein erster wichtiger Schritt.

Links:

- Blogbeitrag zu Existenzen in der Krise

- AK-Erhebung zum Coronavirus: Preisentwicklung von billigsten Produkten sowie von Markenprodukten im Lebensmittel- und Drogeriewarenhandel (Oktober 2020)

- Positionspapier "Für mehr Fairness im Lebensmittelhandel"

- Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) über Covid-19 und Lebensmittel-Preise

- Standard-Artikel zur Kluft zwischen Produktionskosten und Regalpreisen

- Positionspapier zu Gesundheit und sozialer Gerechtigkeit vom Ernährungsrat Wien

- Dossier über die Handels-Monopole der "Supermacht Supermarkt"

- IPES Food über eine gemeinsame Lebensmittelpolitik der EU

- Analyse der ÖBV – Via Campesina zur GAP-Reform 2020

Johannes Felder, 08.12.2020

Rückblende – März 2020: Corona-bedingter Lockdown in Mitteleuropa. Viele finden zum ersten Mal in ihrem Leben leere Supermarkt-Regale vor. In diesem Beitrag wollen wir uns diesen ungewohnten Anblick nochmals in Erinnerung rufen und darüber nachdenken, was dahintersteht: ein globales Lebensmittel-Logistik-Netzwerk.

Das Netz aus Transportwegen und Lager- und Umschlagplätzen für Lebensmittel verknüpft unser Ernährungssystem – es schafft Verbindungen zwischen scheinbar getrennten Bereichen. Werden diese Verbindungen unterbrochen, kann das weitreichende Folgen haben: So kam es zu Auswirkungen bis hin zu den Preisen von Futtermitteln, u.a. aufgrund von Engpässen durch Corona-Erkrankungen beim Verladen von Export-Ware in Südamerika.

Während des Lockdowns wurde dieses Logistik-Netzwerk besonders strapaziert und stellenweise an seine Grenzen getrieben. Zu leeren Regalen kam es vor allem deshalb, weil sich das Einkaufsverhalten der Kund*innen blitzartig veränderte: Innerhalb eines Tages verkauften Supermärkte plötzlich ein Vielfaches der regulär geplanten Mengen einzelner Produkte. Die Filialen selbst sind nicht darauf ausgelegt, Schwankungen aufgrund solcher Hamsterkäufe abzufedern. In der Regel ist die Nachfrage nach Lebensmitteln recht konstant und plan- bzw. steuerbar – auch in anderen „Hamster-Zeiten“: Kurz vor Weihnachten etwa bedienen laufende und regelmäßige Nachlieferungen aus großen Zentrallagern die erhöhte Nachfrage. Auch wenn die Lebensmittel (in Mitteleuropa) im Laufe des Frühjahrs 2020 in Wirklichkeit niemals knapp waren, machte die Corona-Krise die Wichtigkeit von gut „geölten“ Warenflüssen deutlich.

Auf EU-Ebene wurde bereits erkannt, dass Lebensmittel-Logistik auch dazu beitragen kann, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren – etwa, wenn sie das Spenden noch genießbarer Lebensmittel erleichtert. Außerdem könnten Logistik-Netzwerke im Sinne einer "Kreislaufwirtschaft" dabei helfen, Kunst- bzw. Rohstoffe auf effiziente Art und Weise zu verteilen und für Recycling wieder einzusammeln. Vereinfacht ausgedrückt ist die Kreislaufwirtschaft ein Wirtschaftsmodell, in dem kaum Abfälle produziert werden und Rohstoffe innerhalb eines geschlossenen Zyklus kontinuierlich wiedergenutzt werden. Solche Rohstoff- und Warenkreisläufe sind allerdings auf gut funktionierende Logistik-Netzwerke angewiesen.

"Die meisten der heute existierenden Logistik-Netzwerke sind dafür konzipiert, große Mengen einiger weniger Produkte in die Regale zu bringen", erklärt Ernährungsrat-Sprecher Martin Gerstl. "Sie sind allerdings nicht darauf ausgelegt, kleine Mengen vieler verschiedener Produkte von vielen verschiedenen Produzent*innen innerhalb eines regionalen Netzwerks zu transportieren." Doch diese regionale Vielfalt an Produzent*innen braucht es, um unser Ernährungssystem in Krisenfällen widerstandsfähiger zu machen zu machen – auch in Wien.

Gerade deshalb spielen innovative Lösungen im Bereich Logistik, die regional organisiert sind, eine zentrale Rolle bei der Re-Lokalisierung und Ökologisierung unserer Lebensmittel. Auch in den Positionspapieren des Ernährungsrat Wien wird dieser Umstand deutlich, denn Alternative Lebensmittelnetzwerke und nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung in Wien bauen auf vielfältigen Verbindungen auf: Verbindungen zwischen Produzent*innen und Konsument*innen, zwischen der Stadt und den umliegenden Regionen.

Links:

- Agrarisches Informationszentrum zum Einfluss von Corona auf Getreidemärkte

- Supermarkt-Blog über das Auffüllen der Regale

- Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft

- Forschungsgruppe "Nachhaltige Ressourcennutzung" über regionale Kreislaufwirtschaft

- Österreich isst informiert zur ganzheitlichen Sicht auf Kreislaufwirtschaft

- Positionspapiere für eine Ernährungswende des Ernährungsrat Wien

- Positionspapier zu Alternativen Lebensmittelbezugsquellen in Wien

- Positionspapier zur Gemeinschaftsverpflegung in Wien

Sarah Kresser, 19.12.2020

Im Zuge der Pandemie fiel die länderübergreifende Tierindustrie wieder verstärkt mit negativen Schlagzeilen auf: durch (wiederholte) Covid-Cluster beim deutschen Großschlachtbetrieb Tönnies, gefolgt von österreichischen Schlachthöfen und zuletzt wegen neuer Mutationen der SARS-COV-2-Viren auf dänischen Nerzfarmen. Damit legt die Pandemie einmal mehr systeminterne Probleme offen, die sich längst durch die gesamte Wertschöpfungskette ziehen.

Bereits bei der „Nutztier“-Aufzucht können mehrere Faktoren auf die Gesundheit von Tier, Mensch und Natur einwirken: Der steigende Produktivitätsdruck drängt Landwirt*innen zu Kosteneffizienz und somit zur Haltung von immer mehr Tieren auf immer weniger Raum. Diese Massentierhaltung führt zu erhöhtem Stress und Krankheitsrisiko, in weiterer Folge zur Verabreichung von Antibiotika – die sich letztlich in unserer Nahrung wiederfinden. Zusätzlich verursacht großflächiger Futteranbau mit intensivem Dünger- und Pestizideinsatz weitere Umwelt- und Gesundheitsschäden.

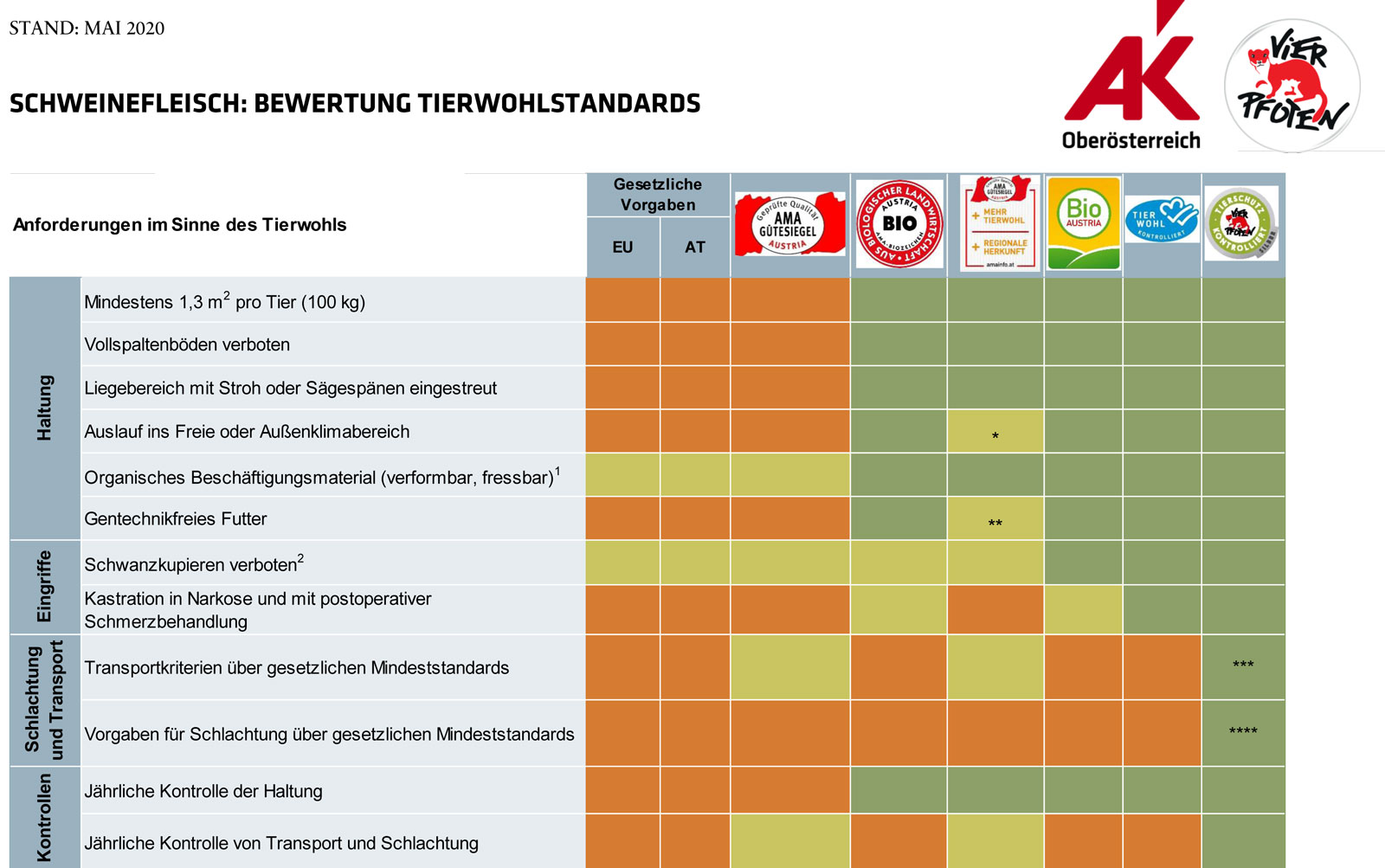

Doch jeder Zwischenschritt entlang der Wertschöpfungskette birgt potentiell weitere Gesundheitsrisiken, so auch die Weiterverarbeitung im Schlachtbetrieb: Kritik gibt es vor allem an prekären Arbeitsbedingungen und mangelnden Hygienemaßnahmen, da sie die Gesundheit der Menschen vor Ort direkt belasten. Während hier erste Maßnahmen gesetzt wurden, bleibt das zugrundeliegende System der Massenproduktion weitgehend unberührt, etwa in Bezug auf das Wohl der Tiere. Laut einer Bewertung der Arbeiterkammer gehen Haltungsbedingungen bei "konventionellen" Betrieben in Österreich kaum über die ohnehin verbesserungswürdigen, gesetzlichen Mindest-Standards hinaus – besonders bei der Schweinehaltung: Demnach erlauben 98% der heimischen Betriebe Vollspaltenböden aus Beton, Kastrierung ohne Betäubung, Schwanz-Abschneiden und gen-manipuliertes Futter, während nur 2% explizit von alldem absehen. Tierschützer*innen fordern daher striktere Gesetze und regelmäßige Kontrollen, die neben der Haltung auch Transport und Schlachtung einbeziehen.

Orange = nicht erfüllt; Hellgrün = teilweise erfüllt; Dunkelgrün = erfüllt (siehe Details)

Diese mangelhaften Zustände sind mit Blick auf die Produktionsmengen umso bedenklicher, wie ein ausführliches Statista-Dossier zeigt: Jährlich wird hierzulande mit rund 500.000 Tonnen Schweinefleisch mehr als doppelt so viel wie Rindfleisch produziert – das sind rund fünf Millionen Schweineschlachtungen pro Jahr. Gemessen am Jahresumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro ist die Fleischindustrie die mit Abstand größte heimische Lebensmittelbranche. Doch während die Anzahl der Betriebe jährlich schrumpft, wächst der Umsatz der bestehenden, was auf eine zunehmende Marktkonzentration hindeutet. Darauf könnte der EU-weit höchste Fleischpreis zurückzuführen sein, dessen Gewinnspanne aber nur begrenzt bei heimischen Landwirt*innen ankommt. Davon abgesehen setzt selbst der EU-Spitzenpreis unter Berücksichtigung der Folgekosten für Mensch und Umwelt noch immer viel zu niedrig an (siehe Blog-Beitrag "Preise in der Krise").

Auch wenn die Produktion allmählich zurückgeht, wird in Österreich noch weitaus mehr Fleisch verarbeitet als konsumiert, wie der Blog-Beitrag "Selbstversorung statt Tierfutter" detailliert darstellt. Obendrauf kommen zusätzliche Importe, wovon das meiste Schweinefleisch aus Deutschland stammt – mitunter auch von Tönnies. Der Überschuss wird durch klimabelastende Exporte ausgeglichen, wobei neben heimischen Fleischwaren auch unzählige Zuchtrinder verfrachtet werden. Hier ergibt sich ein Zusammenhang zu anderen tierischen Produkten, wie Ann-Kathrin Freude vom Verein gegen Tierfabriken schildert: "Aufgrund der intensiven Milchwirtschaft in Österreich wurden diese Kälber zum ungewollten Nebenprodukt degradiert. Im Ausland billigst auf Schlachtgewicht gemästet, werden sie in Länder außerhalb der EU verschifft, um den europäischen Markt zu entlasten. Ein System, das an allen Ecken und Enden krankt." Die Einführung eines Lieferkettengesetztes könnte solche qualvollen Lebendtier-Transporte einschränken – und gleichzeitig die Ausbeutung von Schlachthof-Beschäftigten weitgehend verhindern.

Die zahlreichen Missstände in der intensiven Fleischindustrie wie sie durch die Pandemie einmal mehr zutage getreten sind, offenbaren ein verheerendes, krankmachendes System, das diese Gesundheitskrise mitverantwortet. Daher müssen Konsequenzen entlang der Wertschöpfungskette gezogen werden: Es braucht ernstzunehmende gesetzliche Mindest-Standards der Tierhaltung, Ausweitung der Kontrollen, Transparenz der Lieferketten, Einrechnung von Folgekosten und Reduktion des Fleischkonsums. Neben solchen Maßnahmen ist die Unterstützung von kleinstrukturierten Betrieben auf politischer Ebene gefordert, um die intensive Fleischindustrie grundsätzlich einzudämmen und somit die Gesundheit von Mensch, Tier und Planet zukünftig zu erhalten.

Links:

- Standard-Artikel zu Billigfleisch und Massentierhaltung in Österreich

- Schweinefleisch-Check der Arbeiterkammer (AK)

- Tierwohl-Gütesiegelcheck durch AK und Vier Pfoten

- Statista-Dossier zum Fleischkonsum in Österreich

- Bericht über Qualtransporte aus Österreich vom Verein gegen Tierfabriken

- Germanwatch-Bericht über Ausbeutung von Beschäftigten und faire Lieferketten

Konsum

Außer-Haus-Verpflegung in Zeiten des Daheimbleibens.

Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung in der Krise

Isabella Gusenbauer, 04.02.2021

Die Verpflegung außer Haus hat stark mit der Corona-Krise und den damit verbundenen bundesweiten Maßnahmen des Lockdowns zu kämpfen. Vom ausbleibenden (Städte-) Tourismus, der Gästeregistrierung bis hin zum Betretungsverbot – die Gastronomie verbucht seit dem Frühjahr 2020 einen Umsatzrückgang von bis zu 80%. Davor war noch ein steigender Trend der Außer-Haus-Verpflegung mit einem Wachstum von bis zu 3% pro Jahr prognostiziert. Gleiches gilt für die Gemeinschaftsverpflegung: Vor Beginn der Corona-Krise wurden in Österreich mit steigendem Trend täglich bis zu 1,8 Millionen Essensportionen pro Tag in öffentlichen und Betriebsküchen ausgegeben.

Ob in der Schulmensa, beim Bundesheer oder im Krankenhaus: Die Küchen solcher Einrichtungen spielen nicht nur durch ihre ausgegebenen Mengen eine wichtige Rolle für unsere Essensversorgung. Sie sollen auch sicherstellen, dass Kinder und Schüler*innen, aber auch Kranke und Bedürftige Zugang zu qualitativ hochwertigen Lebensmitteln haben. Damit tragen sie zur ernährungsphysiologisch wünschenswerten Verpflegung der Bevölkerung bei und sind ein wesentlicher Ansatzpunkt der öffentlichen Hand, um einen gerechten Zugang zu gesunden Lebensmitteln zu ermöglichen.

Auch schon vor Corona bestanden Herausforderungen, denn das System Gemeinschaftsverpflegung leidet unter massivem Preisdruck: Durchschnittlich ist ein Wareneinsatz von nur 2,50 € für drei Mahlzeiten pro Person vorgesehen.

Auch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, etwa von ganzjährigem Bio-Gemüse oder Obst aus Österreich, spielt eine essentielle Rolle für die Qualität der Versorgung. Hier nimmt Wien innerhalb Österreichs eine Vorreiterrolle ein – und liegt dennoch hinter anderen Städten zurück: Der Bio-Anteil von 30-50% in Schulen oder Kindergärten soll laut dem Koalitionsabkommen der rot-pinken Stadtregierung weiter erhöht werden. Das wäre auch für Österreich insgesamt machbar, sogar ohne wesentlich höhere Kosten. Durch kleinere Fleischportionen und mit Gemüse und Obst je nach saisonaler Verfügbarkeit wäre eine Steigerung des Bio-Anteils in Großküchen auf 30% ohne weiteres möglich, so das Ergebnis einer Studie zur Gestaltung von Speiseplänen. Wenn dieser Bio-Anteil an Lebensmitteln aus Österreich kommt, würde das außerdem eine starke Absatzpartnerin für Bio-Betriebe schaffen.

Zahlen für den Bio-Anteil in der Gastronomie gibt es hingegen kaum – 31 Gastronomiebetriebe listet OekoBusiness Wien mit der Auszeichnung „Natürlich gut Essen“, die auf regionale, saisonale und ökologisch produzierte Speisen besonders Wert legen.

Dass bei Kennzeichnungen und Auszeichnungen ein für die Konsument*innen undurchsichtiger Dschungel herrscht, führt der Rechnungshof in seinem Bericht zur Koordinierung von Qualitätszeichen im Lebensmittelbereich an. Genau hier würde eine durchgängige, transparente Herkunftskennzeichnung Absicherung schaffen: Solch eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung ist im aktuellen Programm der Bundesregierung für die öffentliche und private Gemeinschaftsverpflegung ab 2021 für die Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier und in verarbeiteten Lebensmitteln vorgesehen. Für die Gastronomie soll zwar eine Initiative zur stärkeren Verbreitung der Herkunftskennzeichnung ins Leben gerufen werden, diese bleibt aber lediglich bei einem freiwilligen Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem.

Nichtsdestotrotz, es gibt einige engagierte Betreiber*innen in der Gastronomie, die sich mit innovativen Konzepten als Teil eines nachhaltigen Ernährungssystems sehen. Wenn sich diesen Konzepten mehr Betreiber*innen anschließen, kann das eine starke Sogwirkung erzeugen. Frei nach Martin Mühl von Biorama: Mit der Vielzahl und Diversität an Gastronomiebetrieben können wir es gemeinsam schaffen, das Interesse an nicht industriell verarbeitetem Essen und besserer Qualität in die Breite zu tragen.

Links:

- Positionspapier des Ernährungsrat Wien zu Gemeinschaftsverpflegung in Wien

- FiBL über die Gemeinschaftsverpflegung als Motor für Bio-Landwirtschaft

- Land schafft Leben zu Gemeinschaftsverpflegungsinitiativen

- BOKU-Studie "Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung der Stadt Wien"

- Machbarkeitsstudie zur Maximierung von Bio-Lebensmittel in Wiener Großküchen

- "Natürlich Gut Essen" im Rahmen von ÖkoBusiness Wien

- Rechnungshof-Bericht zur Koordinierung von Qualitätszeichen im Lebensmittelbereich

- Biorama über erschwingliche, nachhaltige Ernährung

Diskutiert mit uns auf Social Media oder teilt per Mail eure Perspektiven und Erfahrungen: